重庆石油天然气交易中心

能源是人类社会生存发展的重要物质基础,也是社会进步的引擎,攸关国计民生和国家战略竞争力。伴随我国经济向高质量发展迈进及“双碳”目标的深入推进,构建清洁低碳、安全高效的能源体系成为必然选择。近年来,能源结构低碳转型加速推进,其中,天然气与氢能以清洁低碳属性突出、储运灵活等优点,正加速崛起成为我国能源结构中的重要力量。

川渝地区作为中国西部的重要经济增长极,战略优势明显,是成渝双城经济圈、西部陆海新通道、长江经济带高质量发展等国家战略要地。一方面,天然气资源禀赋较好、管网基础设施完善,是重要的天然气产区及消费区,为国内能源供应提供了重要支撑;另一方面,工业体系较为完善,也是寻求传统化石能源的绿色转型与新兴零碳能源的规模化应用的主要阵地。氢能,以其零排放、高能量密度、应用场景多元等优势,被广泛视为实现终端深度脱碳的关键载体。

一、全球天然气与氢能产业生态构建

(一)天然气支撑全球氢能战略加速推进

随着氢能产业的兴起,全球迎来“氢能社会”发展热潮。美国、日本、韩国、欧盟等发达国家和地区均将发展氢能产业提升至国家能源战略高度。

日本是全球最早将氢能上升为国家战略的国家,2017年就首次提出了《氢能基础战略规划》。2019年3月,日本经济产业省发布了再次大幅修订后最新版的《氢能及燃料电池路线图》。其策略包括进口液化天然气(LNG)制氢,依托LNG接收站将进口天然气转化为蓝氢,并利用冷能液化技术降低液氢生产成本。

2019年11月,美国发布了国家氢能发展战略,制定《美国氢能经济路线图》,详细规划了通过初期行动、早期推广、产业多元化、大规模推广的“四步走”路径。目标至2030年后,实现530万辆燃料电池汽车上路行驶,建设5600座加氢站。2022年发布的《国家清洁氢能战略》将蓝氢定位为过渡期核心,依托页岩气成本优势抢占全球氢能市场。

韩国也于2019年公布了最新的国家氢能战略,并制定了《氢能源经济发展路线图》,从氢燃料电池汽车、发电、家庭/建筑应用、氢气供应及氢气价格五个方面提出了具体的发展思路。依托仁川、釜山LNG接收站生产蓝氢,供应蔚山石化园区。

2020年7月8日,欧盟委员会正式推出《氢能源战略》目标2030年氢气产能1000万吨,天然气网络被视为氢能骨干输送系统。

(二)中国天然气与氢能产业融合取得积极进展

2025年4月28日,国家能源局举行发布会,公开发布了《中国氢能发展报告》。《报告》显示,截至2024年底,全球可再生能源制氢项目累计建成产能年均超过25万吨,中国占比超过一半,已逐步成为全球可再生能源制氢及相关产业发展的引领国家。2024年全年,中国氢气产能超5000万吨/年,同比增长约1.6%;2024年全年氢气产量超3650万吨,同比增长约3.5%,位列世界第一位。《报告》指出,2024年,我国氢能制取、储运、利用全链条关键技术逐步取得突破。一批规模化可再生能源制氢项目建成运营,燃料电池汽车示范应用稳步推进,各地已建成加氢站超540座。

二、川渝地区氢能发展具有较好条件

(一)川渝地区天然气资源丰富

川渝地区一次能源资源匮乏,能源对外依存度较高,其结构特点是“无油、少水、贫煤、富气”。重庆、四川天然气资源丰富、管网密集、消费潜力大,重庆又是中西部地区唯一的直辖市,资源优势、区位优势和战略优势明显。川渝地区天然气年产量超700亿立方米,为天然气重整制氢提供全国较低成本的氢源。重庆长寿、四川泸州等化工基地的工业副产氢年产能可达10万吨以上,提纯后直接用于氢能交通。

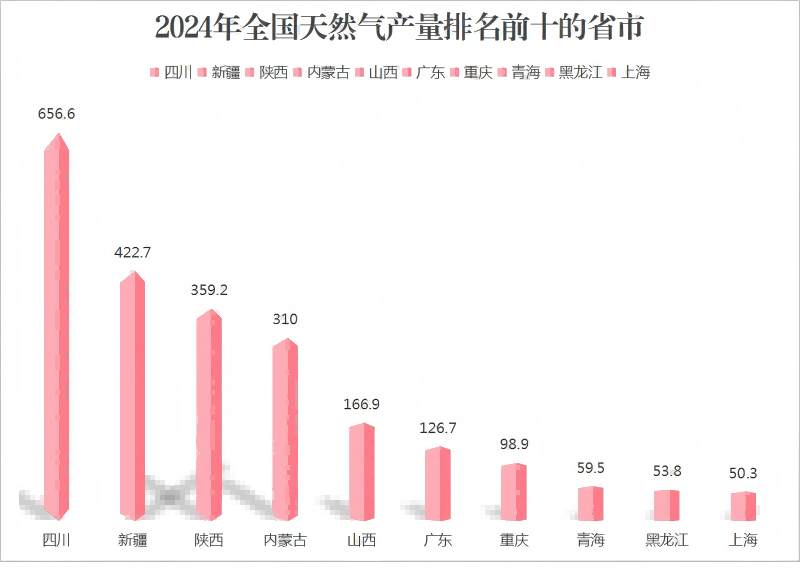

图一 2024年全国天然气产量排名前十的省市

从排名来看(图一),2024年四川、重庆均位列全国省市前十,四川省排名第一,重庆市虽然产量仅为四川省的15%,但其页岩气产量丰富,未来增产潜力大,涪陵页岩气田已累计探明页岩气地质储量近9000亿立方米,保持国内单个页岩气田累产最高、单井累产最高等多项纪录,连续多年保持80亿立方米以上稳产,约占我国页岩气年产量的三分之一。

川渝地区加速推进天然气与氢能产业拓展融合路径,一方面,密集且相对成熟的天然气管网体系为开展天然气管道掺混氢气技术示范和应用提供了良好物理基础,为未来氢气的大规模、长距离、低成本输送奠定基础;另一方面,天然气本身是重要化工原料,而氢能在化工领域的绿色化升级中扮演关键角色,川渝强大的化工产业基础为天然气制氢提供了大规模稳定消纳市场,同时氢能应用也助力化工产业降碳。

(二)川渝政府重视氢能发展并出台系列政策

氢能是一种洁净环保、可储存、可再生的二次能源,燃料电池是当前氢能高效利用的核心方向,发展氢能和燃料电池产业是提高能源安全、促进能源革命、引领产业转型升级、实现绿色发展的重要途径。川渝地区是全国发展氢能较早的地区之一, 在氢能产业链上中下游具备突出的资源禀赋优势,作为中国西部的重要经济和工业中心,川渝地区氢能源产业不论是在政策方面的布局以及氢能源制备方面都具有先天的优势。“十四五”期间,川渝地区高度重视,紧跟国家政策,支持氢能产业的发展,并发布了一系列支持政策。

时间 | 政策名称 | 主要内容 |

2021.02 | 《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年计划和2035年远景目标纲要》 | 支持长寿、涪陵、南川、綦江一万盛重点发展氢能等产业,打造全市重要的新能源基地。 |

2021.02 | 《四川省国民经济和社会发展第十四个五年计划和2035年远景目标纲要》 | 重点培育氢能及燃料电池等产业,打造一批新兴产业未来增长引擎。 |

2022.03 | 《四川省“十四五”能源发展规划》 | 对接国家氢能规划,统筹氢能产业布局,推动氢能技术进展。支持成都、攀枝花、自贡等氢能示范项目建设,探索氢燃料电池多场景应用。 |

2022.06 | 《重庆市能源发展“十四五”规划(2021-2025年)》 | 推动天然气与太阳能、地热源、水源等可再生能源融合发展。开展氢能利用研究,以先行先试带动推广应用,加快“油气电氢”综合能源站建设,车用综合能源站达到100座。 |

2022.08 | 《推动川渝能源绿色低碳高质量发展协同行动方案》 | 提出了建设优质清洁能源基地、推动川渝电网一体化建设、提高能源安全储备能力、推动能源消费清洁转型、提高能源现代化治理能力、提高能源供应安全保障能力、提高能源产业竞争能力等七个方面22项具体协同的任务。 |

2022.11 | 《关于推进四川省氢能及燃料电池汽车产业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》 | 到2030年培育国内领先企业30家,覆盖制氢、储氢、运氢、加氢以及燃料电池汽车等领域,产业总产值力争达到1000亿元。应用场景进一步拓展,氢能示范领域进一步拓展,实现多领域示范应用。 |

2024.11 | 《四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案(2024—2027年)》 | 提出到2027年,累计推广应用氢燃料电池汽车超4000辆,建成加氢站超40座,打造1-2条氢能轨道交通示范线,推动氢能在交通、工业、储能等领域规模化应用。 |

2025.06 | 《四川省氢能产业中长期发展规划(2025-2035年)》 | 提出到2035年,建成国内主要绿氢供应基地,成为具有全国影响力的氢能高端装备研发制造及综合应用高地。重点任务包括推进可再生能源制氢、氢能在工业领域替代应用、构建氢能标准体系等 |

2025.08 | 《重庆市2025年支持氢燃料电池汽车推广应用政策措施(征求意见稿)》 | 继续延续加氢站建设、运营补贴政策,对氢燃料电池汽车研发给予奖励,支持氢燃料电池汽车在物流、环卫等领域应用,给予通行便利支持 |

表一 川渝地区氢能产业政策支持要点

2025年2月重庆市发展改革委发布关于公开征求《推动经济社会发展全面绿色转型行动计划(2025—2027年)(征求意见稿)》意见建议的公告,征求意见稿中提到:构建绿色交通基础设施网络。推进氢能“制储输用”全链条发展,打造“成渝氢走廊”,升级打造长江经济带氢走廊、西部陆海新通道绿色氢走廊。加密充换电设施布局,推动实施交通基础设施与能源网有机融合,推进“车路云一体化”试点实施。加速交通运输装备低碳升级。加快老旧燃气车辆淘汰更新,推动中心城区新增和更新公交、出租、城市物流、环卫、邮政等城市公共服务车辆采用新能源。加大力度推广氢能汽车。到2027年,中心城区公交车和巡游出租车纯电动化占比不低于55%。

(三)川渝天然气与氢能产业融合发展基础良好

川渝地区有着庞大的天然气产量和密集的管网基础设施,为规模化、集中化生产氢气提供了坚实的原料基础和物流保障。特别是重庆涪陵等地的页岩气资源,为制氢提供稳定且潜力巨大的本地化气源,降低了对外部能源的依赖,增强了区域氢能产业的原料自主可控性。川渝地区充分发挥其“富气”的资源优势和前瞻性的氢能产业布局,正积极推动天然气与氢能在多维度深度融合。依托现有成熟的油气站点网络、土地资源和客户基础,高效节约用地建设集加油、加气、充电、加氢于一体的综合能源服务站,目前已累计建成30座加氢站(四川18座,重庆12座)。

随着川渝地区持续深化落实国家区域发展战略,积极建立长期稳固、开放共赢的合作关系,加快推动川渝“氢走廊”建设,促进以重庆主城都市区和成都都市圈为龙头的产业先行城市的氢能产业发展,助力成渝之间走廊城市的氢能产业布局,为努力实现“碳达峰、碳中和”目标做出积极贡献。

三、推进川渝天然气与氢能融合发展的建议

根据川渝地区天然气与氢能源发展趋势,建议从以下几方面推动天然气与氢能的深度协同,充分释放“富气”资源禀赋与氢能产业潜力,构建安全高效、低碳多元的现代能源体系,促进区域能源结构优化,提升能源安全保障能力。

一是完善政策法规体系。氢能产业发展是一项系统工程,涵盖原料氢气生产供应、存储加注、氢能车辆、道路运输、区域供应等多个环节,亟需国家产业政策的大力扶持。其在投资规模、经济效益、安全保障、技术研发与应用推广等方面均需经历较长的成熟周期,因此必须与政府的能源发展战略与部署同步推进。应加快制定天然气管道掺氢、天然气制氢、氢能储运等领域的管理规定和技术标准,明确监管机构职责,规范市场秩序。

二是加大财政支持力度。当前,一辆12米氢燃料公交车综合单价约为250万元;加氢站核心设备(如氢气压缩机、蓄压器、冷冻机等)购置费用即高达约2500万元,尚未包含土地成本、工程建设投资及后期运营费用。因此,现阶段氢能应用主要局限于特定区域和场景,需依赖政府提供补贴方能实现商业化运营并发挥示范效应。建议对天然气制氢、氢能基础设施建设、氢能应用示范项目等给予财政补贴,降低企业投资成本,提升企业参与融合发展的积极性。

三是规模化推进综合能源服务站网络建设。应在现有油气站点网络基础上,制定清晰的综合能源服务站升级路线图,优先在高速公路、物流枢纽、城市核心区等重点区域布局。需明确加氢模块建设标准与安全规范,显著提升加氢站覆盖密度与服务能力。积极利用数字化技术提升站点运营效率与安全管理水平。

四是发挥天然气基础设施的“桥梁”作用。应高度重视现有庞大的天然气管网、储气库、LNG接收站等基础设施在氢气输运与储存方面的潜在价值(如掺氢输送、纯氢改造或作为缓冲设施),将其视为支撑氢能产业发展的重要战略资产和过渡期保障。