重庆石油天然气交易中心

历经二十余年探索,我国天然气市场化改革以“管住中间、放开两头”为核心框架稳步推进,在市场规模拓展、基础设施完善、多元主体培育及定价机制革新等方面成效显著。当前,天然气市场化改革已步入攻坚克难的关键阶段,叠加“双碳”目标深化、国际能源格局重构、极端天气频发等多重挑战,深化市场化改革的复杂性与紧迫性愈发突出。值此“十四五”收官与“十五五”规划衔接之际,本文系统梳理改革成效,剖析现存瓶颈,探讨关键发展路径,旨在为行业高质量发展提供参考。

一、改革成效:市场化框架基本成型

(一)价格机制:贯通“放活”与“管好”双轨

我国天然气价格体系由出厂价、门站价(出厂价+管输费)、零售价(门站价+配气费)三级构成。改革进程呈现阶梯式突破特征:2011年,广东、广西率先试点“市场净回值”定价,为全面市场化定价探路;2015年,非居民用气存量与增量价格并轨,市场化范围大幅拓展;2020年,居民与非居民用气门站价全面统一,确立“基准价+浮动”管理模式。

至2024年底,非居民用气市场化比例已跃升至87%,较2015年的32%提升55个百分点(据国家发改委《2024年能源发展报告》)。其中,页岩气、煤层气等非常规气源已全面实现市场定价,价格信号对生产活力的激发作用显著——以重庆涪陵页岩气田为例,市场化定价后产能利用率从65%攀升至82%,充分彰显了价格机制优化资源配置的核心效能。2025年8月1日,国家发改委与能源局联合印发《关于完善省内天然气管道运输价格机制促进行业高质量发展的指导意见》,标志着改革进入深化新阶段,未来,我国将以“全国一张网”为依托,通过制度型开放推动上中下游协同发展,进一步释放价格机制的调节作用。

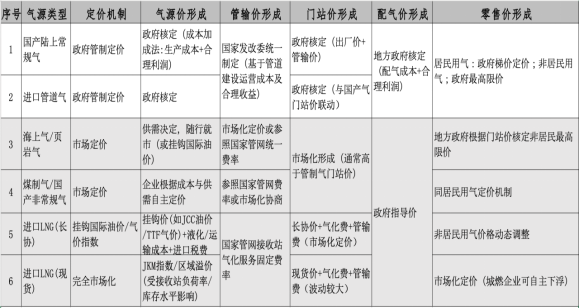

表1:主要气源定价形成机制概览(来源:公开资料整理)

(二)基础设施:互联互通提升流转效率

在价格机制持续优化的同时,基础设施的互联互通为资源高效流转提供了坚实的硬件支撑。国家管网集团统筹推进“全国一张网”建设成效显著,干线管道互联率已达92%,2024年管输效率同比提升15%,资源跨区域调配能力大幅增强。其在重庆石油天然气交易中心(以下简称“重庆交易中心”)创新推出的“气液通”产品,精准响应托运商资源动态调配需求,自2025年上线以来仅半年,交易量已达4.69亿方。此外,广东、浙江等地试点支线管网特许经营竞标,成功吸引民营资本参与,占比超30%,显著激发了社会资本投入基础设施建设的积极性,形成多元主体协同发展的新格局。

(三)交易平台:价格发现与区域平衡枢纽

作为市场化运行的“神经中枢”,天然气交易中心已成为关键的价格发现载体和资源配置平台。以重庆交易中心为例,截至2025年8月,累计交易量突破2075亿方(覆盖全国90%管道气一级用户),交易额达4440亿元,规模与影响力持续扩大。重庆交易中心创新推出多种交易产品,通过挂牌、竞价、中远期仓单等多维交易模式有效平衡区域供需矛盾,发布的川渝液化天然气价格(CYLNG价格指数)已成为西南地区能源市场的“晴雨表”,在调节区域供需平衡中发挥着关键作用。

二、现存挑战:结构性矛盾与市场瓶颈交织

尽管市场化框架已基本成型,但深层次的结构性矛盾与市场运行瓶颈相互交织,仍制约着行业整体质效的进一步提升,亟需系统化破解。

(一)价格传导机制受阻,市场割裂现象待解

居民用气价格仍存在交叉补贴,2024年补贴规模约320亿元,这不仅扭曲了工业用户的价格承受能力,也加重了市场主体的普遍负担。叠加省级管网、城市燃气环节存在的多层加价(如华东地区终端价较门站价上浮超0.8元/m³),影响了价格信号向终端的有效传导。其中,进口LNG成本传导不畅问题尤为突出,2024年,广东进口商亏损面达35%(据《中国能源发展报告(2024)》),长协与现货价格倒挂困境亟待破解。

(二)基础设施韧性不足,调峰储运体系承压显著

基础设施韧性是保障市场化稳定运行的基石,但当前建设进度与市场需求仍存在显著差距。储气调峰能力建设相对滞后,现有储气量仅占年消费量的6.3%,远低于国际公认的安全阈值(12%-15%)(据国际天然气联盟<IGU>),这一短板在2023年华北气荒期间暴露无遗,凸显了调峰能力不足带来的巨大系统性风险和经济损失。同时,区域管网互联互通水平不足,联通率普遍低于40%,严重制约资源在区域间的灵活高效调配。

(三)市场化配套工具缺失,风险对冲与长效调节乏力

成熟的市场化运行离不开完善的配套工具支撑,当前我国天然气市场在此方面存在明显短板。市场缺乏天然气期货、期权等成熟的金融衍生品工具。企业在面临价格剧烈波动时,风险对冲工具匮乏,经营风险被动累积,难以通过跨周期交易平抑冬夏需求差异引发的价格波动。

三、关键路径:构建协调高效的市场化生态系统

针对上述瓶颈,深化改革需聚焦于构建协同高效的市场化生态系统,通过多维突破实现上中下游贯通、内外贸易协同。

(一)健全价格信号网络:分级放开与动态调控并举

价格信号是市场高效运行的核心。需构建“分层有序、动态联动、智能监控”的价格体系。一方面,进一步推动进口LNG价格的市场化形成机制,使其充分发挥与管道气的竞争作用,形成市场化基准锚点;保留国产气“基准价+浮动”机制,在保障民生用气价格基本稳定的前提下,充分释放进口气的价格弹性空间,构建“市场化锚点-民生保障-弹性空间”三级传导路径。

另一方面,建立智能联动机制,分阶段推广基于国际通用能源定价模型的S曲线定价机制,将布伦特油价、汇率及极端天气指数纳入动态调整系数,并设定一定硬性波动区间,显著增强价格体系的弹性与抗风险能力。依托油气交易中心搭建全要素数据平台,实现库存、管网负荷及跨区价差的实时监测与预警,打造覆盖生产、储运、消费环节的分钟级别价格传导链,构建起一套全国联动、反应灵敏的价格网络体系。

(二)推动基础设施商品化:激活管网与储气价值

在健全价格信号的基础上,推动基础设施的商品化和金融化激活管网与储气价值、提升配置效率的关键。

探索管容金融化:在“管住中间”前提下,逐步向标准化期货合约发展,同步推出管容期权产品,允许企业锁定未来1-3年管输成本,有效降低经营不确定性,提升管网利用效率。

创新储气能力证券化:试点储气库容量使用权竞价交易,设计标准化“容量信用凭证”合约,允许其抵押、转让流通;探索“储气能力银行”模式,由政府提供初始容量担保,吸引社会资本投入调峰设施建设,提升储气设施的市场化配置效率。

同时,运用大数据、人工智能等前沿技术打造管网数字孪生体,实现管容的动态智能分配与优化调度,显著提升管网利用效率,为基础设施商品化提供技术支撑。

(三)构建交易生态矩阵:强化协同与金融赋能

交易生态的完善是市场化深化的重要标志,需从产品创新、区域协同、金融赋能三方面突破。在产品体系上,持续丰富交易品种,推出LNG进口套利指数、非常规气产能预售合约,开发与碳排放权挂钩的绿色天然气衍生品,满足市场多元化、差异化的风险管理与投资需求。在区域协调上,应重点依托重庆石油天然气交易中心,强化西南区域市场协同和资源整合能力,推动与成渝地区双城经济圈建设的深度融合,同时联合长三角、粤港澳大湾区等成熟市场,积极探索跨省区联合竞价机制,打通区域价差套利通道。在金融赋能上,适时推出天然气期货及期权等基础性金融衍生品,建立“交易保证金+价格涨跌停板”双重风险防控体系,有效防范投机炒作。长远目标是探索打造具有国际影响力的中国天然气基准价格,增强我国在全球能源市场规则制定中的话语权。

四、结语:从机制建设迈向生态重构

我国天然气市场化改革正经历从“价格放开”向“机制建设”并最终迈向“生态重构”的深刻转型。这一转型既是对前期改革成效的深化,更是应对当前复杂挑战,实现长远可持续发展的必然选择。未来,应着力以交易中心为核心枢纽,贯通价格信号、基础设施、金融工具与数字技术四大支柱,构建一个“动态平衡、风险可控、韧性充足”的现代化天然气市场化生态系统。此举不仅将有力推动我国天然气行业从国际规则的跟随者向积极的参与者乃至引领者转型,更将为全球能源绿色低碳转型贡献更具价值的中国智慧与方案,最终实现能源安全与可持续发展的双重战略目标。