重庆石油天然气交易中心

管道作为天然气最为高效的运输途径,在经济活动中发挥着关键作用。近年来,伴随国家管网集团的组建,我国天然气管道建设进程加速。截至2024年末,全国长输天然气管道总里程已达12.9万公里,较上一年度增加逾5000公里;预计2025年将新建2000公里,干线管网总输气能力将超过4600亿立方米/年。与此同时,各地省级及地方管网也在加速布局,通过对区域性输气网络的优化衔接,资源输送效率得到显著提升。然而,随着天然气输气管网长度与输气量的持续增长,管网输差管理显得尤为重要。

管网输差指的是在天然气输送进程中,输气管网全部上载气量与全部下载气量之间的差值,该差值可能为正,亦可能为负。过大的管网输差不仅会对上下游企业的经济效益造成影响,还会给管网运营企业的资源调度和运营成本带来不利效应。通常来讲,管网输差为正时,上载气量大于下载气量,如果上游和下游单位以上载点的流量计作为结算点,那么下游单位效益会受到影响;管网输差为负时,则上游单位效益将受到影响。在输差处理方面,国家发展改革委在2021年发布《天然气管道运输定价成本监审办法(暂行)》中明确规定了跨省天然气管道的输气成本中包含了输气损耗费,因此国家管网公司将管网输差产生的成本纳入管网输气运行成本,并在核定管输费时予以考量。然而,对于省级输气管道或地方管道来说,除政府定价的管道外,部分管道还会承接代输业务,代输费用大多通过双方协商确定,管网输差成本大多由委托输气的上游销售企业、下游城市燃气企业或直供用户承担,故而当输差气量较大时,上下游在输差处理上往往会产生争议,因此,输差分析及处理工作显得十分关键。

2024年上半年,重庆能源大数据中心受上游销售企业委托,针对华北区域某地方输气管网的输差问题开展调研工作。项目组实地对该单位天然气管道输差问题展开了全面且细致的排查与深入分析。下文将依托此项目实例,探究影响输差的常见因素,并提出相应的应对策略。

一、调研区域基本情况

项目组通过实地勘查输气管网所涉上下载点的管网设施及计量系统,查阅管网与接气场站的运行记录,审核参与贸易结算的流量计系统检定证书,并剖析管网历史运行数据与流量计运行环境。依据相关国家与行业标准,对该地区管网天然气输差及其成因展开了全面排查与深度分析。

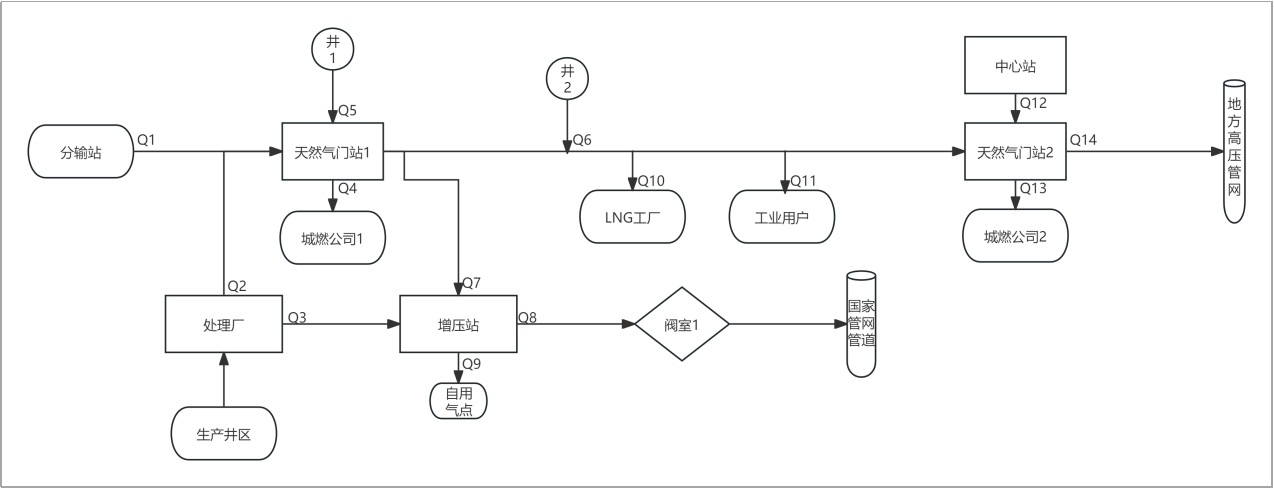

调研区域管网涵盖的高压管道(见图1)总长度约为200千米,在输差较大时段的输气量接近5亿立方米,输差率约为2.3%。沿线共有4个气源上载点、6个下载点以及14个计量交接点。其中,上载点类型包含分输站、处理厂和零散气井;下载点类型包括城市燃气公司、液化天然气(LNG)工厂、工业用户以及上载国家管网等;14个计量点涉及的流量计共计23个,其中参与贸易计量的有18个,类型包括超声波流量计和涡轮流量计。

图1 调研区域天然气管网示意图

二、产生输差的主要原因分析

调研区域的管网系地方高压输气管网。经与运营人员交流,并排除管道破损放散这一因素后,确定该片区输差产生的主要原因为计量系统误差。此外,输差计算方式粗放以及气体输送过程中的损耗亦为可能的影响因素。

(一)计量系统误差

计量系统作为气量统计的核心载体,其精度、选型以及维护状况直接影响输差的大小。该管网在计量环节所暴露的问题具有典型性,具体如下:

1. 部分流量计精度等级较低。依据《天然气计量系统技术要求》(GB/T18603 - 2023),高压管网贸易计量应选用精度等级为1.0级及以上的设备。经项目组实地调研并查看对应流量计最新的检定证书,发现该片区管网中,计量点Q5、Q6和Q13处有6块流量计的精度等级为1.5级,相较于使用1.0级的流量计,这会产生相对更大的误差。

2. 流量计量程与实际负荷不匹配。流量计的最佳运行区间为最大量程的30% - 80%,若长期处于小流量(低于量程的30%)或超量程状态,计量误差将大幅增大。在该管网中,除LNG工厂用户长期保持稳定的大流量外,其余用户的流量计普遍存在“大马拉小车”的情况。例如,计量点Q11对应的工业用户,因其生产具有淡旺季特征,在淡季时常常处于小流量状态;计量点Q4、Q13对应的均为城燃用户,在非采暖季时流量较低。上述用户在小流量状态下,会导致计量误差显著增大。

3. 计量参数更新不及时。天然气贸易计量需根据气质组分(如甲烷、二氧化碳含量)实时修正压缩因子,但该管网的气质检测周期为三个月,且部分站点未安装在线色谱仪,无法动态更新压缩因子参数,从而产生计量误差。此外,上载点与下载点流量计示值误差存在“正负极化”现象,部分上载点流量计小流量示值误差呈正偏差(多计量),而部分下载点的对应示值误差呈负偏差(少计量)。如此一来,尽管误差均在相关标准规定的范围内,但正负偏差叠加后,输差量会大幅增加。

(二)输差测算方式粗放

管网输差测算应考量管存量变化(此变化受压力、温度、压缩因子的影响)。然而,该管网在初期运用“输差率 =(总上载量-总下载量)/总上载量×100%”这一简易公式,既未针对不同管径、压力的管段开展分段核算,也未考虑因压力波动所引发的管存量变化。以冬季调峰期为例,当管网压力由3.8MPa提升至4.6MPa时,单段长度为10公里、管径为DN406的管道管存量增加约9000立方米。若忽视这一变化,单日输差核算将出现显著偏差,月度累计偏差则会更为明显。

(三)输送过程损耗

高压管网的输送损耗主要来自设备检修放散和管道泄漏。由于该管网的气质洁净度较高,日常排污量极少,并且高压管道一旦发生泄漏,可通过压力监测迅速察觉,因此泄漏损耗可忽略不计。不过,在每年的定期检修维护工作中,依然存在放散损耗。为减少其中不必要的气损,需规范作业流程。

三、针对输差问题的处理建议

(一)计量系统升级

一是更替与加装高精度计量装置。优先将1.5级流量计更替为1.0级超声波流量计,针对小流量用户选取量程适配的计量装置。例如,针对城市燃气用户,在非采暖季将其使用的大量程流量计更换为更适配的小量程流量计,以保障实际流量稳定处于流量计的最佳测量区间。

二是构建高频次的气质检测与计量参数更新机制。缩短气质组分检测周期,由原先的三个月检测周期调整为一个月,并依据组分报告及时同步调整流量计或修正仪参数。最优方案是在关键上载点安装在线色谱仪,实时采集甲烷、二氧化碳等组分数据,自动同步更新压缩因子。

三是对流量计示值误差进行必要的调校维护。尽管案例中所涉流量计的检定报告显示示值误差均处于合理范围,但超半数的流量计存在量程过大的问题,且上载点流量计小流量示值误差呈正偏差,下载点流量计小流量示值误差呈负偏差,进而导致上下载输差偏大。在此情形下,上下游可共同协商,必要时可委托第三方专业机构对部分重要的流量计重新进行调校维护与送检,以确保计量结果的公正性。

(二)输差测算方式优化

根据该管网中主要上载点、下载点、增压站位置,将管网划分为多个独立管段,每日采集各管段起点、终点压力与温度数据,结合气质组分确定压缩因子,采用“分段计算管存量+汇总核算输差”的方式,公式优化为:“输差率=(总上载量-总下载量-管存增加量)/(总上载量-管存增加量)×100%”。

(三)输差气量协商处理

在本案例中,项目组结合实际情形,提出如下处理方式:

一是开展上下游协商处理。针对超出规定输差率的气量部分,50%的输差气量由各上载点按照上载气量占比进行分摊,另外50%由各下载点按照下载气量占比进行分摊,并于贸易合同中明确核算标准与分摊流程,以规避纠纷产生。

二是进行与管输公司的协商处理。在贸易计量流量计精度获得共同认可的基础上,借鉴国家管网与上下游企业的管输费结算模式,与区域管输公司展开协商,将合理输差(经协商确定输差率范围)所产生的对应成本纳入其管网运行成本,在核定管输费时进行统筹考量。例如,依据历史数据测算年均合理输差气量,按年度对管输费进行微调,此举既能减轻单方承担成本的压力,又能保障管输公司主动参与输差治理的积极性。

从项目实例可知,天然气管网输差虽难以避免,但可通过多种途径避免出现过大输差。无论是升级计量设备以减小计量系统误差,还是细化测算方式以契合管网实际运行状态,或是借助协商机制平衡上中下游成本分摊,这些针对性策略均为输差治理提供了有效的解决途径。

随着我国天然气管网布局的持续优化,以及智慧管网技术的逐步普及,未来输差管控将朝着更精准、更高效的方向演进。解决输差问题不仅是提升企业经济效益的关键所在,更是保障国家能源安全、推动天然气行业高质量发展的重要环节。唯有上中下游企业协同合作,将输差治理纳入常态化管理,方能持续降低资源损耗,实现天然气管网的高效运行,为我国能源结构转型提供坚实保障。