重庆石油天然气交易中心

数字化发展三部曲之一

“十四五”期间数字化发展路径思考

中央“十四五规划”与“二〇三五年远景目标”建议提出 “数字中国”概念。2021年3月11日的中央政府工作报告进一步提出了“加快数字化发展,打造数字化新优势,协同推进数字产业化和产业数字化转型,加快数字社会建设步伐,提高数字政府建设水平,营造良好数字生态,建设数字中国。”同时,一些数字化发达省份提出更为前瞻性与引领性的发展思路,如浙江强调通过大力推行数字化改革来确保浙江成为“全球数字变革高地”,上海提出要打造“国际数字之都”、福建设定要成为“数字应用第一省”的目标等等。

可以说,经过“十三五”期间的快速发展,中国的数字化发展全面进入快车道,在全球的领先优势进一步凸显,并将在“十四五”期间进一步加速。我们预计,到2025年,全球广义数字化增加值规模将增至45万亿美元,占全球GDP比重将增至45%,中国的数字化规模将达到全球的25%左右。

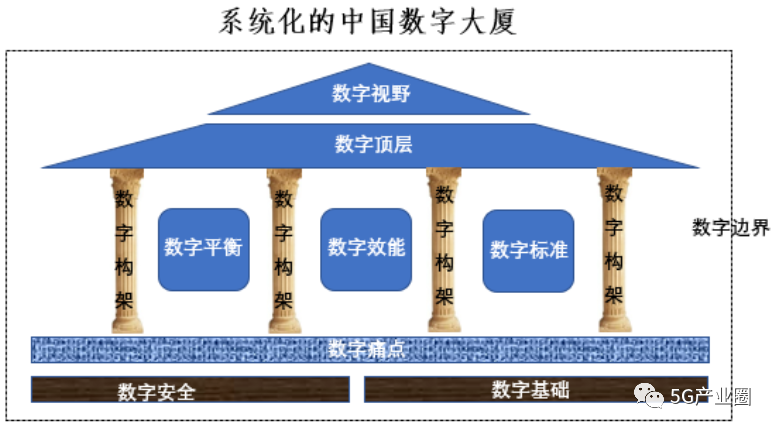

在经历了“十三五”期间数字化发展多点开花之后,中国要能在“十四五”期间继续保持全球数字化发展优势与树立标杆地位,必须要着眼于全球思维与顶层设计,重视系统、效能与均衡的原则。为此,我们提出了“十四五”期间数字化发展应重视的十条原则,其组成了系统化的中国数字大厦。

其中,“数字视野”决定数字大厦的高度;“数字顶层”决定大厦的主体设计;“数字构架”是大厦的四粱八柱;“数字痛点”解决了数字大厦的功能问题;“数字基础”与“数字安全”是数字大厦的根基;“数字效能”是对数字大厦能力的衡量;“数字边界”与“数字平衡”是数字大厦的社会属性要求;“数字标准”是数字大厦建立的标准与对外输出准则。

当前阶段的数字化发展,基本还处于分布式与条块分隔的状态,系统不通、数据分隔,导致数字化的效能远未发挥到最大潜能。

从本质上看,数字化发展是汇集、创造、运用数据进行优化决策与提升效益的系统工程。数据在社会经济全方面、多层次、上中下游链条的贯通与运用,使得社会经济的系统化特征更加清晰,数字信息传递的广度与深度也将更快渗透到各个环节。因此,数字化更适合运用全局性顶层设计。结合社会经济发展规划与功能需求,实施数字化的顶层设计,才能抓住数字化发展的大方向与长远发展节奏与目标。每一步、每个地区与每个部门的数字化应充分考虑顶层设计的任务分解,这样各地各部门合力才能凸显,避免各方无序制定、堆积数字化方案,缺乏战略协同与对接,导致冲突、浪费与无效现象。

中国四十年来改革开放的成功离不开中国基础设施的快速发展。在全球数字化背景下,传统经济版图出现重新洗牌,加速向数字经济版图迈进。中国在全球数字化版图变化中面临重大的机遇,而抓住这一机遇的核心就是加速构建数字基础设施,以此才能确保成为全球数字经济真正的两极之一。

数据基础设施包括着围绕数据收集、存储、传输、清洗、处理、应用、交易与安全等一系列的软硬件的基础性软硬件。尤其是当前5G、未来6G以及卫星通讯技术决定了数据传输速度,这将成为全球各国经济竞争力与响应速度高低的关键基础,而算力基础则是数字化应用关键竞争力的核心。

随着数字化程度的进一步提升,一个依托数字运行的社会经济体系将越来越清晰。在此基础上,数字安全的重要性也越来越凸显。而且,随着数字化程度的提升,数字安全的重要性不是线性增加,而是呈指数化增加。人类社会经济的集中度前所未有的集中在数字领域,相应的,风险也将前所未有的集中在数字安全领域。

衡量数字化成功的标准包括是否推动了效率变革,在效率、负担与成本方面是否有明显改善。因此,效能是检验数字化改革成果的主要标准,从数据的自动收集、填写、汇集与处理到切实减少人工负担,到提升政府工作能力与经济社会运行质量等。在数字化过程中,碎片化与不协同的数字化未必能够提升数字化整体效能,甚至可能形成“数字负担”。

我们在调研过程中发现了一些普遍问题:一些机关与企事业单位同时拥有多个数字化系统,系统内部实现了数字化,但系统之间没有打通,导致系统之间的数据交流回归人工操作。面对庞大高频的数据交换,对人工而言形成了典型的“数字负担”。除此之外,各类码识别信息的系统分隔,造成了大量重复数据填报的负担。因此,数字化不仅要重视消除存量“数字负担”,更要避免形成新的“数字负担”。

在国内数字化的推进过程中,压倒性的声音是加速全面推进数字化。不容置疑,数字化社会带来的便利与效能是显著的。但从辩证角度看,数字化渗透不是无限的。数字化之所以在中国可以加速推进,一方面是因为中国的市场与用户群体庞大,在数字化应用方面有相对其他国家无法比拟的优势,还有一个原因是国内在数据隐私方面意识相对淡薄与保护力度有限,数字边界模糊,从而客观上推进了数字化的飞速发展。从国外实践看,数字化推行相对缓慢的一个原因是个人与企业注重数据隐私,从而制约了数字化的推进速度。

面向未来,数据信息的重要程度将进一步提升,数据的资产特性也更加凸显,个人与企业的数据意识也会进一步加强,这些都将使得数据边界越来越清晰。因此,在数字化过程中,需要充分认识到数字边界的问题,把握好数字社会发展与数字边界之间的平衡。如果前期忽略这个问题,未来迟早要为此进行调整甚至会出现回撤的阵痛。

数字化的加速意味着经济结构、经济布局与财富的重新调整。发达国家的经验表明,拥有先发优势与垄断地位的企业已经在数字化转型中获取与掌握大量的社会财富。同时,部分小微企业面临营收减少与数字化转型挑战,庞大低学历人群也面对收入下降甚至工作转型的困境。在中国消除绝对贫困的情况下,需要重视弱势群体在数字化中可能出现的“数字贫困”问题,尤其是需要配套必要的扶持与培训。

另一方面,在制定数字化目标方面,追求便利是重要的一环。然而,当前数字化应用系统有越来越复杂的趋势,无形中把部分难以使用数字应用的群体排除在外,导致在共享数字福利与便利方面出现“数字鸿沟”。因此,设计与推广简便易用实用的数字化应用系统至关重要,唯此才能使得最广泛的群体享受数字化带来的福利与便利。

数字化发展三部曲之二 数字化发展的八大趋势

数字化的应用趋势包括三个阶段,线下工作线上化、人机交互与人机融合。当前的数字化仍主要处于初级阶段,即是线下工作与业务实现了部分线上化,尤其是新冠疫情加速了线上化的进程。线上化解决了工作流程、传输与存储等方面的系统化与电子化的问题,效率有了一定的提升。数字化应用方式下一个阶段是突破人机交互。目前,人工智能的运用,推动了人机交互的发展,包括简单的人机对话以及移动终端的人机信息交换。这个阶段的数字化特点是人机之间开展信息交互,系统可以更好更快了解人的意图与开展更精准的信息交流,进一步提升了数字化的效能。

数字化发展实现功能的初级阶段需要解决的是数据汇集与展示的问题,可视化是这一阶段的主要特征。但可视化只是加强了数据展现能力,并没有根本解决数字化赋能这一重要目标。实现功能趋势的第二阶段是数字化赋能,其中最为核心的识别风险与预警响应。通过数字化系统,可以精准实现预警,解决了过去人为无法及时识别与处置风险的痛点。第三阶段的实现功能是进入到决策阶段。随着算力的完善与数据的扩展,数字化系统将逐步具备决策功能,即实现真正意义的数据决策赋能,这是数字化的高阶阶段。

从当前的数字化实现功能看,主要集中展示这一阶段,数字化赋能的潜力远未被激发出来。率先在风险分析与决策方面实施突破,将能显著提升数字化赋能的水平与竞争力。

数字化决策能力是数字化最鲜明的特点。从当前的数字化实践来看,中国的数字化决策是首先在城市大脑方面取得突破,尤其是在交通与民生方面有一些创新应用。然而,未来的数字化决策领域远超城市大脑本身。从实体经济发展看,更为基础与关键的是如何利用数字化为实体经济赋能。因此,产业领域的大脑将是从经济社会角度最为重要的数字化发展应用。当前国内部分数字化新进省份,如浙江等提出“产业大脑”概念,正是在城市大脑基础上的领域突破。

在产业大脑方面,首先容易实现突破的是制造业大脑与产业链大脑,下一步将逐步向服务业大脑与商业大脑扩展,随着服务业在GDP比重的进一步上升,服务业大脑与商业大脑将成为产业大脑最核心的形式。产业大脑之后的下一阶段应用重点将体现在决策大脑层面,即基于风险预警与响应工具,建立决策大脑,开展数字化与智能化的决策分析。这体现在政府侧就是“政策大脑”,其将成为大幅提升数字政府的精准施政能力与国家治理能力的数字化基本工具。

数字化之所以在中国可以加速推进,一方面是因为中国的市场与用户群体庞大,在数字化应用方面有相对其他国家无法比拟的优势,还有一个原因是国内在数据隐私方面意识相对淡薄与保护力度有限。换句话说,中国数字化的初期阶段数字边界是模糊的,数字化发展享受了数据边界模糊的红利,从而客观上推进了数字化的飞速发展。从国外实践看,数字化推行相对缓慢的一个原因是个人与企业注重数据隐私,数字化界限相对清晰,从而制约了数字化的推进速度。

面向未来,数据信息的重要程度将进一步提升,数据的资产特性也更加凸显,个人与企业的数据保护意识也会进一步加强,这些都将使得数据边界从模糊逐步过渡到清晰。因此,在数字化过程中,需要充分认识到数字边界的问题,把握好数字社会发展与数字边界之间的平衡。如果前期忽略这个问题,未来迟早要为此进行调整甚至会出现回撤的阵痛。

从全球格局来看,全球传统经济模式具有三元特征,即欧美为全球主要消费中心,东亚为主要制造中心,其他地区为主要原料来源地。美欧日(G3)是全球三极。然而,数字化时代,经济向中美聚集,前者依赖巨大人口市场与应用创新推动数字化发展,后者依靠技术与算力保持数字化领先。未来全球数字化的中美两极(G2)特征将更加明显。在中美两极特征加深的情况下,现有传统的经济版图将不断调整,全球的数字经济、数字金融、数字贸易中心将加速向中美聚集,为中国的数字化发展带来巨大发展机遇。

从地区经济格局看,长期以来,中国形成了以北京、上海、深圳为主体的经济与金融中心。这些中心的形成是长期以来政治因素、地理因素与国际环境综合形成的。在数字经济时代,国内经济面临洗牌与重新布局的可能。如数字化、能源结构与交通结构的变化打破了原有地理位置的约束,如贵州可以发展为中国的数据中心之一。对其他地区,借助数字经济的巨大机遇,同样也可能形成新的数字优势。如浙江利用自身在商业数字化与轻工制造业的优势,在数字版图调整背景下,有潜力发展为全球新的数字化制造与数字贸易中心,甚至基于数字技术与数据资产的汇集与应用,有潜力形成全球数据交易中心。

数字化发展三部曲之三 数字中国先行省浙江的实践与发展探讨

在数字中国加速推进的过程中,浙江无疑是数字中国的先行省与全球变革高地之一。从改革开放以来,浙江以私营经济作为先导,实现了向中国制造大省与外贸大省的转型,再以此为基础,构建了全球电商交易中心,奠定了浙江在数字经济的应用与技术全球领先优势。依托数字经济的领先优势,浙江率先在政府管理方面实现了“最多跑一次”改革和政府数字化转型的重大创新。

2021年,浙江又在全国率先提出了全方位数字化改革的目标,并提出了浙江数字化改革的重点任务是加快构建“1+5+2”工作体系,搭建好数字化改革“四梁八柱”。“1”即一体化智能化公共数据平台;“5”即五个综合应用;“2”即数字化改革的理论体系和制度规范体系。

预计到2025年,浙江的数字经济增加值占生产总值比重达到60%左右,超过全国10个百分点;浙江将在数字经济先行省、全球数字变革高地、全球数字贸易中心等方面进一步取得突破。

数字经济的加速意味着经济结构、经济布局与财富的重新调整。发达国家的经验表明,拥有先发优势与垄断地位的企业已经在数字经济转型中获取与掌握大量的社会财富。同时,部分小微企业面临营收减少与数字化转型挑战,庞大低学历人群也面对收入下降甚至工作转型的困境。在中国消除绝对贫困的情况下,浙江作为数字先行省应更重视弱势群体在数字经济中可能出现的“数字贫困”问题,强调制度创新,探索出数字经济时代消除数字贫困的新思路。

数字化之所以在中国可以加速推进,一方面是因为中国的市场与用户群体庞大,在数字化应用方面有相对其他国家无法比拟的优势,还有一个原因是国内在数据隐私方面意识相对淡薄与保护力度有限。换句话说,中国数字化的初期阶段数字边界是模糊的,数字化发展享受了数据边界模糊的红利,从而客观上推进了数字化的飞速发展。从国外实践看,数字化推行相对缓慢的一个原因是个人与企业注重数据隐私,数字化界限相对清晰,从而制约了数字化的推进速度。

面向未来,数据信息的重要程度将进一步提升,数据的资产特性也更加凸显,个人与企业的数据保护意识也会进一步加强,这些都将使得数据边界从模糊逐步过渡到清晰。因此,在数字化过程中,需要充分认识到数字边界的问题,把握好数字社会发展与数字边界之间的平衡。

数字经济社会的基石是数字安全与网络安全。一旦基础性的数字系统与网络持续瘫痪,其影响甚至可能超过新冠肺炎疫情造成的损失,尤其是对浙江这样以数字经济发展为核心命脉的地区,数字化改革要格外重视数字安全与网络安全,防范极端情况下的外部冲击与内部意外的破坏性。有鉴于此,必须要从顶层设计角度及时部署备份与安全防护措施等,尤其是对高度集成化与整体性的数字化体系,更需要防止系统性风险导致的巨大冲击。