重庆石油天然气交易中心

2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布,中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。12月12日,习近平主席在世界气候雄心峰会上再次宣布,到2030年,中国单位国内生产总值排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费的比例将达到25%左右。这是近10年来国际上应对气候变化发出的最积极的信号,坚定了全球实现2℃温控目标的信心,彰显了大国担当,也为“美丽中国”的建设和中国能源转型发展指明了方向。

本研究基于所开发的“世界与中国能源展望模型”,通过设定碳排放约束,系统模拟实现2060年碳中和目标下的中国能源减排及转型路径。

一、 中国碳中和目标提出的战略意义

1. 坚定全球实现2℃温控目标的信心

为将大气温度上升控制在2℃甚至1.5℃以内,《巴黎协定》呼吁各缔约方根据国情和共同但有区别的责任及各自能力提出长期低排放发展战略,从而在本世纪下半叶实现全球碳中和。中国2060年前实现碳中和将使本世纪末全球平均温升降低0.2℃~0.3℃。2020年是提交长期战略的关键时间点,中国宣布2030年前碳排放达峰、2060年前实现碳中和目标,坚定了世界实现2℃甚至1.5℃温控目标的信心。

2. 彰显大国责任担当

考虑经济发展阶段,从碳排放达峰到净零碳排放的时间欧洲国家多在50年以上,中国只用30~25年。而且,2030-2060年中国年均碳减排量将在3亿吨左右,这相当于土耳其、意大利2016年的碳排放量,超过法国和阿根廷2016年的碳排放量,是100个排放小国2016年碳排放总量。要实现2060年碳中和,中国将面临人类应对气候变化历史上前所未有的挑战。

3. 实践人类命运共同体理念

应对气候变化是全球最为重要的公共议题之一,也是全球开展合作的最大公约数。近年来,全球极端气候事件频发,使得人们更加意识到气候变化是全球共同面临的问题,需要依靠全球的力量去解决。中国作为发展中大国,提出碳中和的目标为世界其他各国树立了榜样,不仅推动发达国家提出更早的碳中和时间点(例如近期的日本、韩国等),更为发展中国家低碳转型坚定了信心,提供了思路。

4. 指引“美丽中国”的建设

2060年碳中和目标的提出,具体化了建设“美丽中国”的目标,明确了生态文明建设的目标,即中国特色社会主义现代化就是绿色社会主义现代化。为实现这一长期具体目标,需要中国经济社会发展全面加速进入低碳转型新阶段,经济结构和生产消费模式更为显著地突出绿色低碳特征。

5. 有助于中国能源独立梦的实现

碳中和的实现需要依靠本地化的可再生能源大发展,需要大幅减少化石能源消费,将减少中国油气进口需求,助力实现能源独立。

二、当前发展模式下中国能源转型路径

“十三五”期间,中国能源强度不断下降,非化石能源所占比重快速提升,碳排放强度提前实现预定目标。本部分主要分析按照当前发展模式(即参考情景)下中国能源发展及碳排放趋势。

1. 情景设定

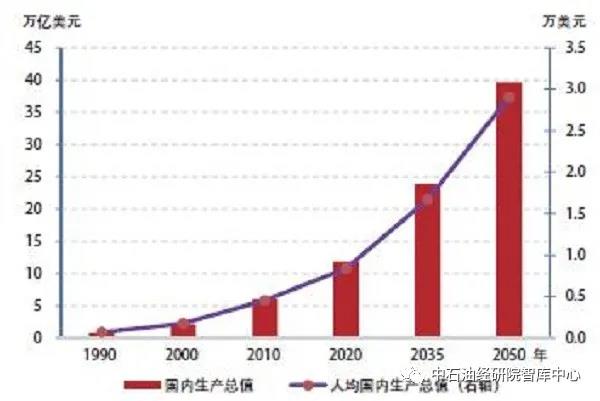

参考情景下,中国人口在2025-2030年达峰,峰值为14.3亿人,此后缓慢下降。在“双循环”(以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进)新发展格局下,中等收入群体规模将稳步扩大,大中小城市和小城镇协调发展,以人为核心的新型城镇化稳步推进,2050年城镇化率达到72%,城镇人口接近10亿人。中国经济迈入高质量发展阶段,经济增长更加依靠全要素生产率提升与国内消费拉动,到2050年,中国人均国内生产总值(GDP)提升至约3万美元(2010年不变价)(见图1),经济结构进一步优化,三次产业结构比例为4∶30∶660。

图1 1990-2050年中国国内生产总值与人均值(2010年不变价)

参考情景下,中国能源利用效率不断提升,工业部门能效年均提升1.25%;交通部门主要技术能效年均提升1.5%;建筑部门能效年均提升1%;火力发电效率年均增长0.5%左右。新能源技术稳步发展,风、光等可再生能源技术成本降幅收窄;储能技术在2030年后快速发展;电动汽车和燃料电池车分别在2025年和2035年前与传统燃油车相比具有竞争性。

2. 能源发展特征分析

(一)一次能源需求于2040年前进入峰值平台期

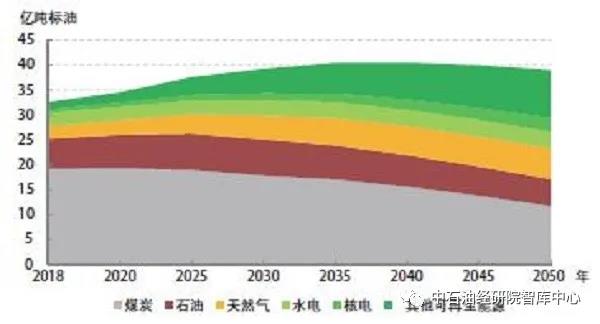

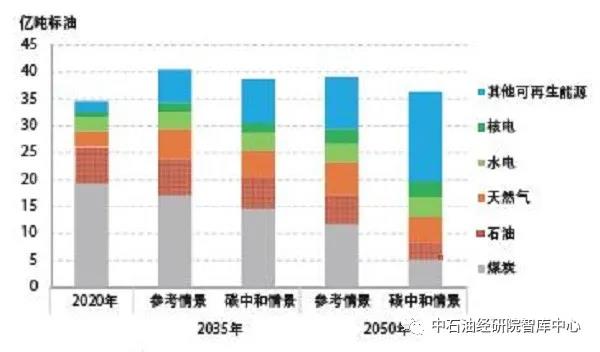

过去30年,受工业化、城镇化加快发展推动,中国一次能源消费总体保持了较快增长,特别是2000-2005年,一次能源消费年均增速达12.2%,此后逐步回落,“十三五”期间降至2.8%左右。产业升级、能效提升、节约循环理念深入等因素使中国一次能源需求增速放缓,能源需求于2040年前步入峰值平台期,约为40.6亿吨标油(相当于58亿吨标准煤)(见图2)。

图2 参考情景下中国一次能源需求

(二)2050年一次能源结构呈现“三三四”的格局

现阶段,绿色产业作为引领经济增长的重要领域正迎来更快发展,将推动非化石能源竞争力不断增强。2035年和2050年非化石能源占中国一次能源需求的比重将分别增至27.2%和40%;煤炭占比延续下降态势,2035年和2050年分别降至42.5%和30.4%;石油占比下降,天然气占比提升,油气总体占比基本稳定,2035年和2050年分别为30.3%和29.6%。2050年,中国煤炭、油气、非化石能源占比呈现“三三四”的格局。

(三)服务业及生活消费是终端用能的主要增长点

“十三五”时期,城镇化较快提升带动中国终端用能增长13.3%,工业部门贡献总增量的近一半。在国际分工调整及“双循环”新发展格局下,中国经济增长更依赖于新型产业,经济增长更多用于满足人民生活水平提升,终端用能将呈现工业占比下降,而建筑(生活+商业消费)占比上涨的趋势,并将于2035年前后进入峰值平台期,约为28.3亿吨标油。终端用能由生产投资向消费服务转变助推用能结构清洁化。经济结构优化、环保治理和能源转型合力推动中国终端用能绿色高效化,突出表现为煤炭占比稳步下降,从2020年的34%降至2050年的15%;电力占比快速攀升,从2020年的26%增至2050年的40%。

(四)非化石能源竞争力不断增强

“十三五”时期,中国非化石能源较快发展,占一次能源的比重年均提升0.8个百分点。绿色产业作为引领经济增长的重要领域迎来更快发展,推动非化石能源竞争力不断增强,2035年和2050年非化石能源占中国一次能源需求的比重将分别增至27.2%和40%;清洁能源发电占比将从2019年的35.2%增至2050年的68.4%,成为电力供应主体。

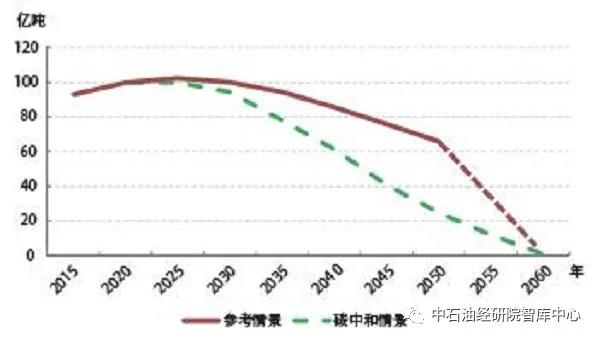

3. 碳排放趋势

按照参考情景下的中国能源发展趋势,中国能源相关二氧化碳排放量将在2030年前达峰,之后逐步回落,2050年较峰值水平下降35%左右(见图3);碳排放强度快速下降,2035年和2050年较2020年水平分别下降53%和80%。但是,若从2050年参考情景下的65.9亿吨二氧化碳排放量降至2060年的近零碳排放水平,意味着2050年后年均碳减排量需达到6亿吨以上,挑战和难度非常大,因此实现碳中和目标需要中国能源体系更早、更大力度转型。

图3 2015-2060年不同情景下中国能源相关二氧化碳排放比较

三、碳中和目标下中国能源转型路径

为实现碳中和目标,需要推进低碳政策体系建设,设定能源发展边界,确保能源发展朝着绿色低碳方向快速转型。基于研究团队开发的世界与中国能源展望模型,通过设定碳排放约束,系统模拟了中国实现2060年碳中和目标下的碳减排及能源转型路径。碳中和下的发展模式也被定义为碳中和情景。

1. 情景设定

碳中和情景下,人口增长与参考情景一致;经济发展更加绿色低碳,表现为经济结构更加优化、创新驱动引领更加明显、绿色发展成为内在要求、开放共享成为常态,其中高端制造业、综合能源服务业在经济中的比重将快速提升,第二产业占比较参考情景有所下降。

碳中和情景下,能源利用效率更高,其中工业部门能效年均提升1.5%;交通部门主要技术能效年均提升2%;建筑部门能效年均提升1.5%;火力发电效率年均增长0.6%左右。低碳技术取得更快突破,其中碳捕集、利用与封存(CCUS)技术大规模商业化应用;风、光等可再生能源竞争力不断增强;储能技术在2025年后得到大规模应用;燃料电池车在2030年前具有竞争性。

2. 碳排放路径分析

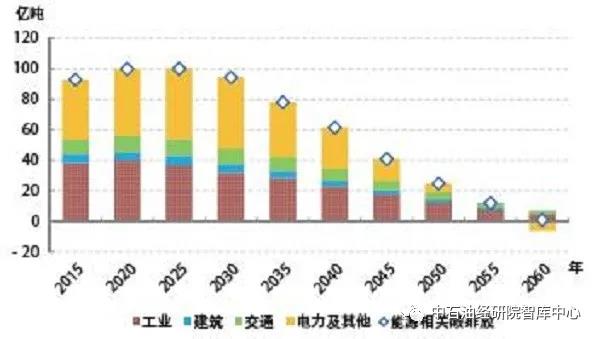

中国实现碳中和目标,碳排放需要尽快达峰,而后步入快速下降通道。中国能源相关碳排放量于2025年前后达峰,之后保持5年左右的平台期,而后进入下降通道,2050年降至24亿吨左右,2060年接近零排放(见图4)。较为现实的脱碳路径将从边际碳减排成本低或为负(大气污染治理推动的低碳转型)的行业推进,电力和工业部门(现阶段分别占能源行业碳排放量的43%和40%)是碳减排的重点和优先领域。分部门看,工业、交通部门的碳排放量将在2025年前达峰;电力、建筑部门将在2030年前后达峰。到2060年,工业和交通部门碳排放量将不足10亿吨,建筑部门将完全脱碳,电力及其他能源转换部门通过使用生物质+二氧化碳捕集和封存技术(BECCS)推动实现碳中和。

图4 碳中和情景下中国能源相关碳排放

深度脱碳需要碳价、碳市场等新机制予以支撑。随着碳减排力度加大,碳价水平(基于现有技术预见下的模拟)将不断提升,预计2060年将达500美元/吨。

3. 各部门低碳转型分析

(一)工业部门重在发展节能循环经济和减少

煤炭消费占比实现碳中和目标,需要工业部门及工业用能发生深刻变革,其中节能与用能结构优化将分别贡献工业部门碳减排量的40%和60%(相对于参考情景)。2035年前,节能带来的减排贡献更大,约为60%。抓住第四次工业革命机遇,提升单位能源附加值,大力发展集约循环经济,推广先进高效技术是重要手段。2035年后,工业用能结构将加速脱碳,2050年化石能源直接消费所占比重仅为35%,较2015年下降37.3个百分点,其中氢能在高温、冶金等难以脱碳领域中发挥重要作用。

(二)建筑用能低碳转型中结构优化作用更加突出

与参考情景相比,碳中和情景下节能与用能结构优化将分别贡献建筑部门碳减排量的27%和73%(相对于参考情景)。建筑用能的单位碳排放量将从2015年的1.7吨二氧化碳/标油降至2050年的0.3吨二氧化碳/标油,年均下降4.8%左右。为适应数字化、智能化发展趋势,建筑部门电气化水平更快提升,2050年达到65%。太阳能、地热能、氢能等将在取暖、热水等领域的脱碳中发挥积极作用,2050年在建筑用能的占比约为22%。

(三)交通用能多元化格局需加快形成

碳中和情景下,交通部门碳排放量将在2025年前进入峰值平台期,而后快速下降,2050年降至4.8亿吨左右,2025-2050年年均下降3.2%。现代交通体系加快建设将推动交通用能于2025年前后达峰,较参考情景下提前10年左右。交通体系的智能化、数字化、电动化、网联化和共享化将推进交通用能低碳化转型,交通用能中油品占据主导地位的局面将被打破,多元化格局加快形成。道路交通运输的碳减排很大程度上依赖于新能源汽车对传统燃油车的替代。碳中和情景下,新能源汽车保有量占比快速提升,2035年突破30%,2040年约为50%,2050年接近80%。

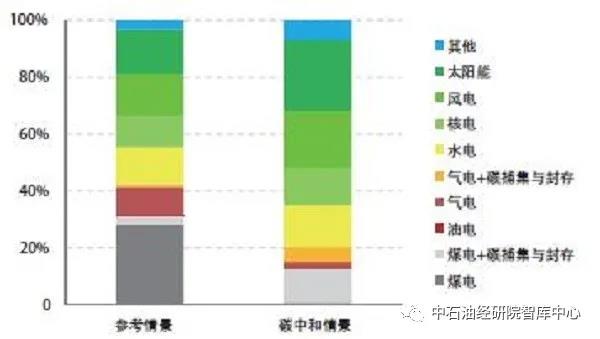

(四)2050年电力部门基本实现净零碳排放

碳中和情景下,终端电气化水平快速提升,2050年达到48.2%,较参考情景下高7.8个百分点。相应地,用电量也更快增长,2050年达到13万亿千瓦时。可再生能源主要以电力载体被终端使用的特点,决定了电力部门的低碳化将是整个能源变革的先导。2035年和2050年非化石能源发电占比将分别达到53%和80%,较参考情景下分别高8.6和22.2个百分点。2050年85%以上的煤电和气电将配备碳捕集、利用与封存技术,电力部门基本实现净零碳排放。不同情景下中国2050年发电结构对比见图5。

图5 不同情景下中国2050年发电结构对比

4. 能源转型路径分析

(一)一次能源需求在2035年前后达峰

碳中和情景下,现代服务业、高端制造业等更快发展,能效提升、循环经济在各领域深入推进,能源强度持续下降,2020-2050年年均下降3.8%左右(高于参考情景下0.3个百分点),使得一次能源需求达峰时点提前5年左右,在2035年前后达峰,需求峰值降低3.7%,约为39亿吨标油(相当于56亿吨标准煤)(见图6)。分阶段看,2025年前,中国能源发展呈现煤炭减量、石油放缓、清洁能源(天然气和非化石能源)快速增加的特征,清洁能源可满足全部一次能源需求增量。2025年后,清洁能源将更快发展,除满足新增用能需求外,对煤炭和石油在发电、工业燃烧、建筑和交通用能等领域形成较大规模替代。

图6 不同情景下中国一次能源需求量

(二) 非化石能源占比年均提升约1.3个百分点

碳中和情景下,能源系统加快向低碳转变。2050年,煤炭、石油、天然气、核电、水电和其他可再生能源占比分别为12.2%、8.4%、13.9%、9.2%、10.2%和46.2%,届时非化石能源占比将达到65.6%,意味着2050年前每年提升1.7个百分点左右,约是“十三五”时期年均约0.8个百分点增长水平的2倍。

(三)煤炭需求将快速下降

碳中和情景下,2025年后中国煤炭需求快速下降,2035年和2050年分别降至29亿吨和9亿吨。煤炭将几乎全部集中利用,并配备碳捕集、利用与封存技术脱碳。

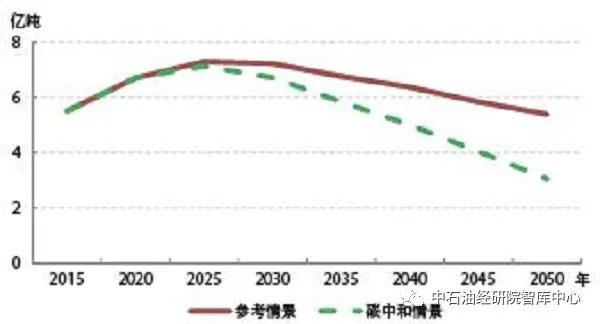

石油为低碳转型提供了重要物质基础。中国石油需求将在2025年前后进入峰值平台期,约为7.3亿吨/年,之后较快下降,2050年降至3.1亿吨(见图7),年均下降3.4%。石油作为燃料的作用将下降,但在航空、水运等领域仍发挥一定作用,作为重要的物质基础,在低碳社会中扮演重要角色,其原材料属性凸显。2050年,石油作为原材料的比重将提升至47.5%。

图7 不同情景下中国石油需求

天然气是低碳转型的现实选择。碳中和情景下,中国天然气需求将在2040年前后进入峰值平台期,约为5500亿立方米/年(见图8),2020-2040年年均增速在2.8%左右。天然气与其他能源载体转换灵活,是可再生能源规模化发展的必要支撑,是未来能源系统保持韧性、安全性和稳定性的关键。

图8 不同情景下中国天然气需求

(四)可再生能源发展进入快车道

规模化生产将进一步提升可再生能源的竞争力,促进新能源装机规模持续扩大,预计2035年和2050年中国风、光等非水可再生能源装机容量将分别达到19亿千瓦和35亿千瓦。随着储能等技术不断进步、气电等灵活性电源比重不断提升、电力市场机制日益完善,中国非水可再生能源发电量将迅速增长,2050年达到6.7万亿千瓦时,占发电总量的52%。

四、 实现碳中和目标的相关建议

1. 强化节能优先战略,推动能源消费尽早达峰

2019年中国单位国内生产总值能耗是美国的2.2倍,德国的2.8倍,日本的2.7倍,英国的3.7倍,节能潜力巨大。因此,应将节能优先战略作为落实生态文明建设的重要抓手,从发展目标、指导思想、制度创新、政策保障、考核评价、财税政策支持等方面做出系统的安排,做好顶层设计,提出更高的标准和要求,推动全社会按照节能优先的战略理念开展工作和生产经营。

2. 推动重点用能领域提高能效

对标能效先进水平,围绕市场应用广、节能减排潜力大、需求拉动效应明显的重点领域,加快相关技术装备的研发、推广和产业化;加快建筑、交通、工业等重点用能领域的节能升级改造,特别是加快对传统产业、重化工业的低碳化、智能化改造,推动产业体系向集约化、高端化升级,提升能源利用效率。

3. 统筹能源安全与低碳转型的关系

随着技术进步,能源的发展正由“资源为王”转向“技术为王”,能源供应安全的内涵也将从以保资源供应为主转变为保系统稳定、技术安全为主。即通过本地化的非化石能源比重大幅提升降低中国能源对外依存度,2050年将降至7%左右。但是,风、光等间隙性、不稳定可再生能源的快速发展也会带来新的安全风险,电网体系的安全性需摆在更加突出的位置,需加快构建灵活性电源、分布式用能体系和坚强智能电网。新能源快速发展也可能带来潜在的资源安全风险。随着电动汽车的快速发展,车用动力电池对镍、钴等矿产资源的需求快速提升。在考虑循环回收利用的情况下,中国电动汽车发展所需的钴和镍资源累计需求量将分别于2025年和2035年左右超过国内资源可采储量,因此应继续扩大全球范围内广泛的能源合作,打造能源资源共同体。

4. 打造多元、有韧性的低碳能源供给体系

一方面,适应能源低碳转型需要,需不断推进新型能源基础设施建设,加快能源技术创新及数字化转型,创新能源市场机制、制度设计及政策引导。另一方面,应不断强化技术创新,发展氢能、储能、智能电网以及碳捕集利用与封存等二氧化碳减排、去除和中和技术,筑牢低碳转型基础。其中,氢能来源丰富、清洁低碳、高效灵活,有助于交通运输、工业等领域的深度脱碳,同时具有远距离输送、大规模存储和氢-电互换的特性,可以分布式和集中式并举,促进可再生能源的消纳,提高能源系统的韧性和灵活性,是低碳能源体系的重要组成,应从国家战略高度推动全面发展。

王利宁1,2,彭天铎1,2,向征艰1,2,戴家权1,2,黄伟隆3 ( 1.中国石油集团经济技术研究院;2.中国石油集团油气市场模拟与价格预测重点实验室;3.广东省粤科金融集团有限公司)

本文转自《国际石油经济》2021年第一期