重庆石油天然气交易中心

在全球能源转型与“双碳”目标的双重驱动下,电力系统正面临新能源接入带来的全新挑战。作为平衡新能源发电的关键支撑,天然气发电的价值愈发凸显:相较于煤电,其碳排放强度降低约50%,启停速度快约3-5倍,可实现分钟级负荷调节,成为稳定电网的主力调峰电源。

我国天然气发电从2015年的补充电源到2024年的灵活调峰主力,经历了十年跨越,不仅是一组装机数据的跃升,更折射出能源系统对灵活性与清洁性平衡的探索路径。本文立足技术突破与政策创新,系统梳理天然气发电的发展历程、增长动能,并展望其在电网调峰中的未来角色,为理解能源转型中的电源结构优化提供重要参考。

在“双碳”目标引领的能源变革进程中,天然气发电凭借清洁、高效、灵活的特性,已悄然成为电力系统应对波动的关键支撑。截至2024年,我国气电装机规模从2015年的5600万千瓦跃升至1.4亿千瓦,十年间增长150%,年均增速达9.8%,远超全国发电装机5.2%的平均增速。数据背后,见证着气电从边缘补充电源向灵活调峰主力实质性转变,也集中反映出能源转型对灵活性电源的迫切需求。

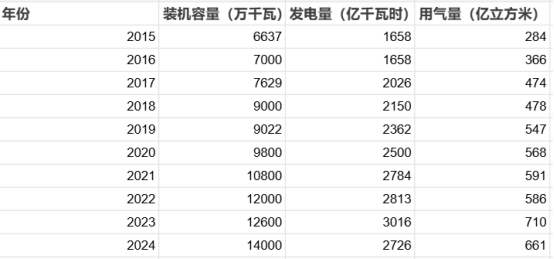

表1:2015-2024年我国天然气发电情况

从表1可以看出,过去十年,气电发展呈现出“量质齐升”的鲜明特征。其中2022年天然气燃机机组核准量突破2270万千瓦,这一数字标志着气电实现了从“补充电源”到“战略调峰电源”的地位转变。在区域布局上,广东、江苏、浙江三省形成了显著的产业集群效应,装机占比从2015年的45%提升至2024年的57.5%。其中,广东单省装机规模达到3940万千瓦,相当于2015年全国气电装机总量的70%。这种空间上的集中布局,与同期沿海LNG接收站的快速建设密切相关——沿海LNG接收能力从2015年的2100万吨/年增长至2024年的8500万吨/年,为气电集群提供了稳定的气源保障。

与此同时,用气结构同样发生了显著变化。天然气发电用气量从2015年的284亿立方米增长至2024年的661亿立方米,年均增速达14%,远超天然气消费总量的增速。2024年,天然气发电用气占全国天然气消费量的16%,成为仅次于工业的第二大消费领域。预计到2025年,天然气发电用气量将达到720亿立方米,跃居天然气消费增长的首位。

(一)技术跃迁:掺氢燃烧技术不断突破

掺氢燃烧技术是提升燃料灵活性、增强调峰能力的关键。氢燃料的高反应活性使燃机负荷调节速率提升至每分钟6%,相比纯气燃烧提高了20%。在掺氢15%的情况下,机组可在25%-100%的负荷区间稳定运行。国家电投浙江嘉兴电厂的实践显示,当掺氢比例达到5%时,负荷升降速率已有明显提升,为灵活调峰提供了有力的技术支撑。

(二)政策创新:从单一电价到电容电价+调峰收益多重激励

浙江、广东推行的“容量电价+电量电价”模式成效显著。容量电价保障固定收益,电量电价与LNG价格、弃电率挂钩,当弃电率超过5%时,调峰电价上浮10%,激发燃气调峰积极性。借鉴日本经验,我国正探索“年度长协+季度现货”定价模式,这一模式可使气电成本波动率从45%降至25%,稳定调峰收益预期。另外,政策激励也进一步向灵活性倾斜,年启停超过600次的机组容量电价上浮20%,参与需求侧响应的项目还可获得额外收益。例如,江苏如东项目通过虚拟电厂联动,调峰收益占比提升至12%,有效拓展了调峰收益来源。

综合考虑气源、技术以及替代技术的发展,气电未来将经历两个发展阶段:2025-2035年为快速增长期,装机年均增速预计为8%-10%,到2035年装机规模将达到3.5亿千瓦,用气突破1200亿立方米,稳固电网调峰主力地位;2035-2045年进入平台期,随着储能技术逐渐成熟,气电将逐步退居辅助调峰角色,届时装机规模将稳定在4亿千瓦,实现从主力调峰到辅助调峰的平稳过渡。

重庆石油天然气交易中心作为国家发展改革委、国家能源局与重庆市人民政府依照“高起点、高标准、国际化”准则合力打造的国家级能源交易中心,早在2021年12月8日,便积极顺应市场,开展了南方地区天然气发电企业用气专场竞价交易,开创国内气电交易先河。上游供气企业可依托重庆交易中心这一国家级油气交易平台,与发电企业紧密合作,通过交易平台签订长期协议,锁定基础气量,有效降低因气源波动对发电业务的影响,结合挂牌、竞价等多元交易方式,根据市场供需动态调整供应价格,从而促使供气企业合理定价,稳定自身盈利预期,又能让发电企业依据自身成本与市场需求,灵活调整用气策略,提高生产运营效率,最终推动天然气发电行业整体实现资源优化配置与可持续发展。