重庆石油天然气交易中心

据重庆能源大数据中心“能源资讯服务平台”消息,自6月13日十堰市艳湖社区集贸市场燃气爆炸事故起,今年全国已发生多起燃气事故。这些事故对人民群众的生命和财产安全造成了严重的损失,也集中暴露出燃气安全领域风险和问题。

为加强天然气输送管道安全管理,保障城市燃气安全运行,国家颁布了《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《油气输送管道完整性管理规范》等一系列法律法规以及行业标准。针对近期发生的多起事故,各地按照国务院安委办要求,深入开展燃气安全隐患排查整治工作。笔者曾参与省级油气安全监管部门以及省级城燃公司天然气管线安全管理相关项目,建议从如下几方面完善天然气管道供气安全保护管理。

一、完善管线信息及时更新数据。管线数据作为后续安全管理的基础信息,具有举足轻重的地位。应明确管道全生命周期不同阶段需采集数据的种类和属性,并按源头采集原则采集。数据来源包括设计、采购、施工、投产、运行、废弃等过程中产生的数据,还包括管道测绘记录、环境数据、社会资源数据、失效分析、应急预案等。对于老旧管线所存在数据问题应尽快进行线路勘测并完善。

二、识别重点区域加强安保措施。对于长输管线,应按照相应国家标准,在建设期识别出高后果区并作为重点关注区域。对于市政管道,应同样评估天然气管道泄漏可能造成人员伤亡的潜在影响区域进行分级评估并识别重点观察区域。在试压及投产阶段应对处于重点区域的管段着重检查,制定针对性预案,做好沿线宣传并采取安全保护措施。

图:某长输管线高后果区

三、评估管段风险实施消减措施。重点识别不符合国家法律法规和标准要求的管道状况,以及造成管道风险升高的因素,包括但不限于:占压、管道与周边设施安全距离不足、周边环境对管道日常管理和维修抢修的影响、外界对管道可能造成的损伤、管道本体或者附属设施的结构和功能缺失等。制定与风险评估方法相适应的风险可接收标准,确定各管段的风险可接受性,对不可接收的应提出风险消减措施建议。消减风险措施应包括降低失效可能性和降低失效后果的措施。

四、落实定检工作评价管道适用性。根据管道失效历史和风险评价结果,选择适用的检测内容和技术标准。在条件允许的情况下,宜优先选择基于内检测数据的适用性评价方法进行完整性评价。如管道不具备内检测条件,宜改造管道使其具备内检测条件。对不能改造或不能清管的管道,可采用压力试验或直接评价等其他完整性评价方法。通过完整性评价成果进一步实施适用性评价,适用性评价内容主要包括:评价数据收集、缺陷数据统计与致因分析、评价方法选择、剩余强度评价、剩余寿命预测与再检测周期、措施与建议等。

五、控制第三方损害风险与地灾风险。建立第三方施工管理程序。任何管道沿线附近的施工活动都应纳入第三方施工管理程序进行监管。对已与第三方建立联系的施工,如施工活动侵入了管道通行带,应在施工活动开始前对管道准确定位,设置临时标识。地灾方面,应遵循相关标准要求建立地质灾害风险管理程序,建立预防和减缓方案防止天气和地质灾害等损伤管道。应根据地质灾害风险评价结果,采取针对性监测或工程治理措施。

六、制定并落实巡护计划修复管线缺陷。根据重点区域识别结果、风险评估和完整性评价等结论与建议制定管道巡护方案,明确巡护的内容、频次和重点关注位置,高后果区应作为巡护的重点端。日常管理和巡护发现的异常和变化信息应及时上报并跟踪,实现闭环管理。对巡护过程中发现不可接收的缺陷应进行修复或者实施降低最大压力等应对措施。对临时修复的缺陷应及时进行永久修复。

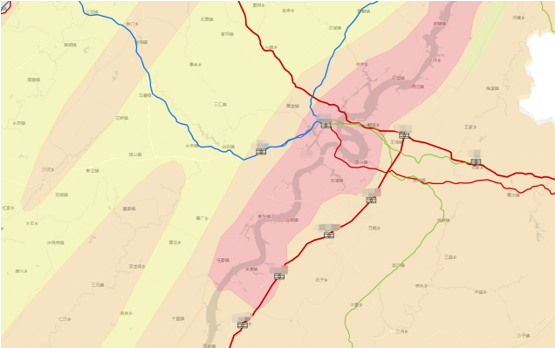

综上所述,企业可从数据采集、重点区域识别、风险评价、定检与适用性评价、第三方与地灾风险控制以及管道巡线维护等方面落实安全管理措施。但笔者在过往项目中发现,企业实际开展安全工作的过程中依旧存在管理落实不到位的情况,亟需通过信息化的手段提高管理水平。一是数据纸质化严重,汇总分析成本高。如高后果区识别结果,通常由第三方机构出具纸质报告。可将其转换为标准数据结构进行电子化管理,便于对各处的高后果区汇总分析。二是数据孤岛效应强,难以形成联合分析。建议风险评估系统与巡护系统相结合,将风险评估出来的重点区域同步到巡护系统中,提高巡护工作的针对性;也可将风险消减后的巡护记录反馈给风险评估系统,作为风险消减成效的佐证。三是数据局限在行业内,缺少外部数据赋能。建议地灾风险可联合地灾专业部门所出具的灾害易发分区来辅助判断风险评级。

图:地灾易发分区与管线结合图

随着市场经济与双碳经济的发展,我国对天然气能源的应用范围不断扩大,需求量不断提高。管道运输一直以来都是天然气能源的主要输送方式,承担着重要的天然气运输任务。因此,借助信息化、大数据手段,完善管输安全工作体系,提高安全保护技术能力,具有十分重要的意义。